Ex machina: картотечная машинерия в игре идей. Ч. 1

Место картотеки в философском мышлении и гуманитарном дискурсе. Часть первая.

Это адаптированная под Интернет версия моей статьи из коллективной монографии «Культурология сегодня: актуальные проблемы и направления исследований». В онлайн варианте добавлены иллюстрации, гиперссылки на другие тексты из этого журнала и сторонние источники.

Выходные данные для ссылок на бумажный носитель:

Суховский, А.В. Ex machina: картотечная машинерия в игре идей // Культурология сегодня: актуальные проблемы и направления исследований (к 35-летию создания кафедры теории и истории культуры РГПУ им. А. И. Герцена) : коллективная монография. — Санкт-Петербург : Астерион, 2025. — С. 9-23

Введение: проблема фрагментарности знания

В наши дни — особенно в педагогической среде — принято сетовать на клиповость мышления, фрагментацию знаний и прочие негативные стороны жизни в цифровой цивилизации. Критики клипового мышления обычно ссылаются на работу Алвина Тоффлера «Третья волна», в которой обсуждается возможный вред от информационного шума.

Сегодня, благодаря Интернет, стратегии потребления информации и правда радикально изменились. Однако, несмотря на справедливость многих опасений, ситуация далека от однозначной трактовки.

Начать с того, что Тоффлер не использовал термин «клиповая культура» и схожие с ним1. Более того, появление «Людей Третьей волны» воспринималось им как позитивный процесс трансформации сознания.

Тоффлер писал: «…они залпом глотают огромное количество информации. Но они также внимательно следят за тем, как в новых концепциях или метафорах собираются и организуются в некое целое эти кусочки информации. Вместо попытки втиснуть новые модульные данные в стандартные структуры или категории Второй волны, они учатся создавать свои собственные „полосы“ идей из того разорванного материала, который обрушивают на них новые средства информации. Сейчас мы не получаем готовую ментальную модель реальности, мы вынуждены постоянно формировать ее и переформировывать. Это ложится на нас тяжелым грузом, но это же ведет к большей индивидуальности, демассификации как личности, так и культуры»2.

Компетентность и грамотность, по Тоффлеру, рождаются из способности следить, как «собираются и организуются в некое целое эти кусочки информации» и способности «создавать свои „полосы“ идей из разорванного материала».

Вэнивар Буш в своём визионерском тексте «As We May Think» писал о новой профессии «…первопроходцев, которые получают удовольствие от прокладывания полезных тропинок через гигантскую массу общедоступных материалов»3.

Философское мышление

Идеи Тоффлера и Буша удивительным образом совпадают с характеристикой философского мышления, предложенной Вильфредом Селларсом. Он писал: «цель философии, абстрактно сформулированная, в том, чтобы понять как вещи в самом широком смысле слова связаны друг с другом в самом широком смысле слова»4.

Со времен Сократа неизменная цель философского мышления — это возвращение к единому, преодоление дробности. Эта цель роднит все науки о духе и гуманитарный дискурс в целом. Искусствознание, литературоведение и, прежде всего, культурология — это типы подобного синтетического мышления, способности подмечать связи там, где остальные видят лишь разрозненные факты5.

На самом деле, современная ситуация не является уникальной. Человечество уже неоднократно сталкивалось с «информационными перегрузками». Примеры работы c фрагментарными знаниями, объединения их в новые конфигурации можно найти уже в Античности.

Сенека в «Нравственных письмах к Луцилию» отмечал: «…мы должны подражать пчелам: вычитанное из разных книг разделять, потому что порознь все сохраняется лучше, а потом, употребив все тщание и все способности ума, слить разные пробы и добиться единого вкуса, так что, даже если будет видно, откуда что-то взято, оно должно выглядеть иным, нежели там откуда было взято»6.

Примечательно, что позже Фрэнсис Бэкон в «Новом Органоне» сравнил «подлинное дело философии» именно с трудом пчелы, которая «извлекает материал из садовых и полевых цветов, но располагает и изменяет его по своему умению»7.

От свитка к кодексу

Такой тип работы с материалом требовал особой техники. В поздней античности ученые использовали коллекций заметок, которые у греков назывались 𝜏ó𝜋o𝜍 𝜅o𝜄𝜈ó𝜍, а у римлян — locus communis. Суть техники заключалась в ведении кодекса (тетради), куда помещалась всевозможная информация8.

Разумеется, широкому распространению locus communis долгое время мешала дороговизна писчих материалов. Европейцам пришлось ждать нового медиума — бумаги, которая начала производится в Испании только в XI веке (при этом до XIV века бумага была очень дорогой).

Ренессанс принес с собой не только новый тип мировоззрения, расширение границ познания, но и изменение способов изучения природы и культуры. Неслучайно здесь возродился интерес к различным техникам ведения записей. Например в Италии в XIV веке появился термин «Zibaldone». Буквально это понятие означает — «кучу вещей». Так назывались тетради со сведениями из совершенно разных сфер.

Подлинного расцвета техника ведения заметок достигла в XVIII, в эпоху Энциклопедизма. В 1706 году Джон Локк опубликовал небольшую работу «A new method of making common-place-books»9, в которой предложил использовать индексную систему навигации. Теперь это были не просто разрозненные сведения, собранные под одной обложкой, но система связей и ссылок.

Дискретность знаний Нового времени требовала нелинейных способов письма. Неслучайно в эту эпоху появилась система ведения заметок, ставшая центральной в писательском арсенале философов и ученых.

От кодекса к карточкам

В XVI веке Конрад Геснер предпринял грандиозный проект по систематизации знаний о животном и растительном мире. Для работы с данными Геснер использовал небольшие листки, которые можно было организовать в разных последовательностях.

В 1640 году Томас Харрисон опубликовал книгу «The Ark of Studies», в которой описал устройство для удобной работы с карточками. Это был небольшой шкаф с выдвижными ящиками, позволявшими распределять разрозненные записи по темам.

Новая система работы с информацией оказалась ответом на вызов времени. Ею активно пользовался Карл Линней, Готфрид Лейбниц и многие другие ученые.

Приблизительно в это время в некоторые европейские языки входит понятие «картотека» (от греч. слов 𝜒𝛼𝜌𝜏𝜂𝜍 + 𝜃𝜂𝜅𝜂). Буквально ящик для хранения листков. В немецком языке закрепляется термин «zettelkasten», означающий то же самое.

Своего апогея картотечная организации данных достигла в конце XIX – начале ХХ века, в бельгийском проекте Mundaneum (основателями были Поль Отле и Анри Лафонтен). Коллекция состояла из 15 тысяч ящичков и 18 миллионов карточек, охватывавших все области знания.

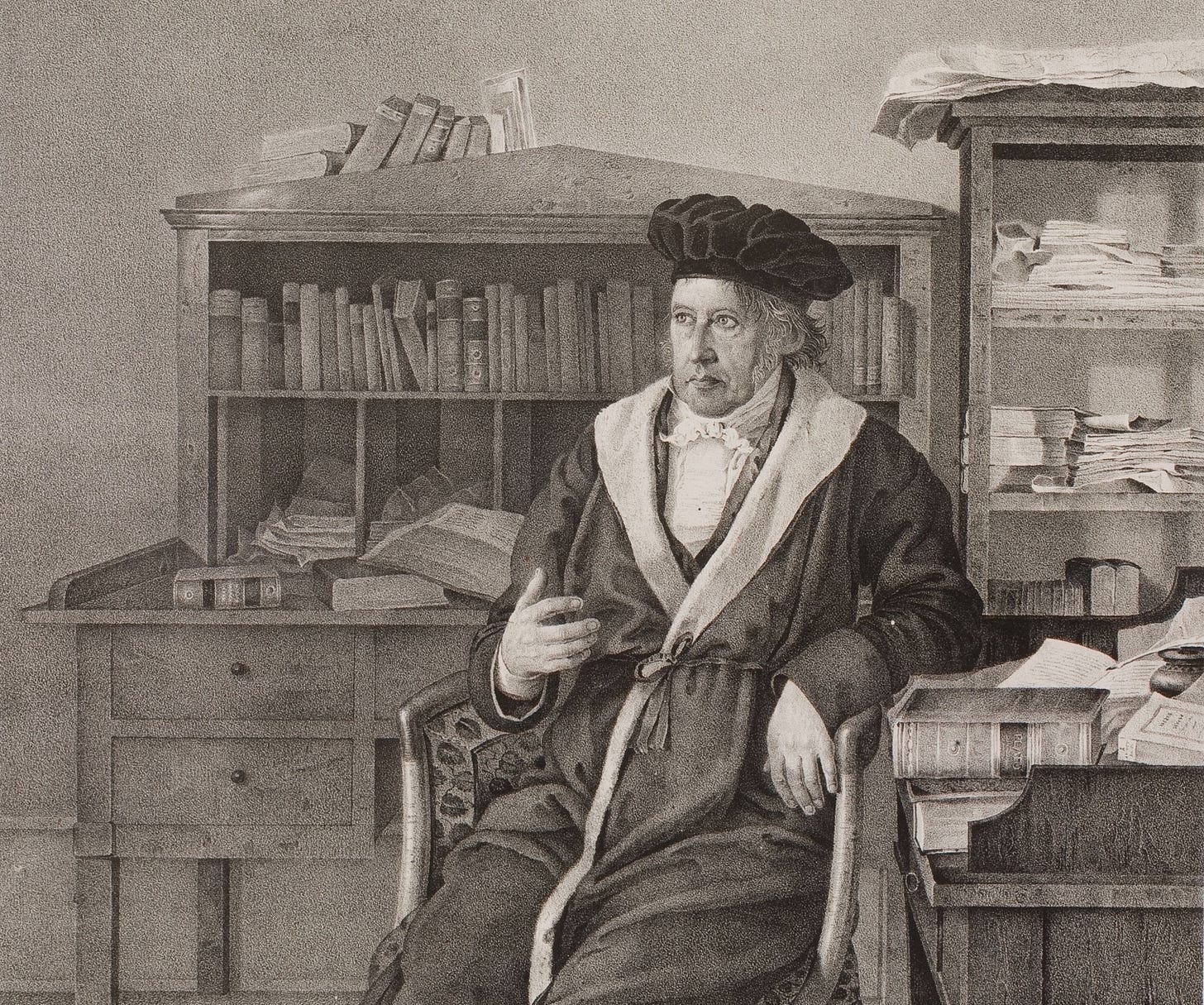

Появление такого медиума как картотека затронуло и философские практики. Наиболее ярким примером здесь может служить творчество Гегеля.

Картотека Гегеля

Биограф Гегеля Карл Розенкранц отмечал: «Все, что казалось ему примечательным — а что же не казалось ему таковым! — он записывал на отдельном листке, обозначавшийся сверху общей рубрикой, под которую нужно было подвести конкретное содержание. В середине верхнего поля он писал крупными буквами, часто фрактурным шрифтом, ключевое слово статьи. Эти листы он упорядочивал для себя по алфавиту и с помощью такого простого устройства мог в любое мгновение воспользоваться своим выпискам. Несмотря на все перемещения, он всегда хранил эти инкунабулы своего образования. Часть из них размещалась в папках, часть — в выдвижных футлярах, с приклеенной к корешку ориентирующей этикеткой»10.

Картотека Гегеля включала в себя множество разнообразных тем. Наиболее представительная коллекция выписок была посвящена филологии и истории литературы. Он создавал сводки по древним авторам (краткие биографии и библиографии).

Еще одна коллекция в картотеке Гегеля была связана с эстетикой, сюда же попала и тема юмора. Другие разделы были упорядочены по конкретным дисциплинам: арифметика, геометрия, механика, оптика, психология, педагогика, философия, теология и даже физиономика.

Картотека Гегеля буквально воплощала «цель философии» по обнаружению связей. Немецкий медиатеоретик Фридрих Киттлер указывает на центральную роль zettelkasten в Гегелевском способе мышления.

Включенные в картотеку фрагменты синтезируются и порождают неожиданные конфигурации. В картотеке «…происходит именно то, что сам Гегель называл снятием в трояком смысле этого слова: во-первых, стирание, во-вторых, хранение и, в-третьих, возвышение или абстрагирование (причем возвышение может заключаться просто в переходе от текстов к их метатексту, называемому Zettelkasten, от их авторов к автору отрывка, называемому Гегелем)»11.

Знаменитая «Феноменология духа» была написана благодаря этой технике хранения и обработки карточек. Чтобы подчеркнуть значимость этого факта, Киттлер использует парадоксальное высказывание: «Абсолютный дух Гегеля — это скрытый Zettelkasten»12.

Картотека в науках о духе

Упоминания о картотеке можно встретить всякий раз, когда речь заходит о комплексных, междисциплинарных исследованиях, попытках преодолеть дробность. Картотекой активно пользовались такие исследователи как Аби Варбург, Ролан Барт, Вальтер Беньямин, Умберто Эко, Мортимер Адлер, Виктор Марголин, Чарльз Миллс.

Среди советских ученых активным сторонником картотечного метода была Нечкина Мелица Васильевна. На ее влияние в создании личной картотеки указывают историки Рабинович М. Г. и Бестужев-Лада И. В.

Как правило, картотека присутствовала в трудах исследователей незаметно, выполняя роль идеального медиума. Теоретическое осмысление картотеки, как особого типа организации текстов, началось только в ХХ веке, преимущественно в немецкой гуманитаристике.

Например, внимание исследователей привлек писательской метод Ханса Блюменберга13.

В предисловии к книге Блюменберга «History, Metaphors, Fables» Ханнес Байор, Флориан Фукс и Джо Пол Кролл отмечают особенность рабочего стиля исследователя.

«Хотя научные книги Блюменберга выглядят как целостно сконструированные исследования, они продукт компилятивного духа, свидетельствующего о невероятной тематической устойчивости, обеспечиваемой его zettelkasten. Эта картотечная система организации обобщений, выжимок и заметок для последующей компиляции является основой всех работ Блюменберга…»14.

Подлинной концептуализации тема zettelkasten достигла благодаря деятельности немецкого социолога Никласа Лумана. В статье «Kommunikation mit Zettelkästen»15 он сумел отойти от прикладных проблем и рассмотреть систему феноменологически.

Продолжение ☞ здесь

Тоффлер Э. Третья волна. — М. : «Издательство ACT», 1999. — C. 279

Sellars W. Science, perception and reality. — Atascadero, Calif : Ridgeview Publ, 1992. — P. 1

Ален Бадью, указывая на синтезирующий характер философского знания, назвал его «кино мышления».

Сенека. Нравственные письма к Луцилию. — М. : «Наука», 1977. — C. 175

Бэкон Ф. Сочинения в двух томах. 2-е, испр. и доп. изд. Т. 2. — М. : «Мысль», 1978. — C. 56

Кодекс в отличие от свитка существенно облегчал навигацию, разделяя текст на страницы.

Термин «Commonplace book» является калькой латинского locus communis.

Rosenkranz K. Georg Wilhelm Friedrich Hegel’s leben, beschrieben durch Karl Rosenkranz: Supplement zu Hegel’s werken. — Berlin : Duncker und Humblot, 1844. — S. 12-13

Kittler F. A. Short cuts. — Frankfurt am Main : Zweitausendeins, 2002. — S. 56-57

Там же, — S. 58

Блюменберг (наряду Клеменсом Хезельхаусом, Хансом-Робертом Яуссом и Вольфгангом Изером) был инициатором проекта Poetik und Hermeneutik. Это была рабочая группа, объединившая разные университеты. В основе ее внимания были теоретико-методологические проблемы исследования культуры.

Blumenberg H. History, Metaphors, Fables: A Hans Blumenberg Reader. Ithaca : Cornell University Press, 2020. — P. 20-21

Стремление к целостному, мне кажется, характерно не только для гуманитарных наук. Синтез постоянно происходит и в естествознании и технике, просто там этот процесс медленее. В принципе всё знание движется к синтезу, это его объективное свойство.